Por Lara Pellegrini. Licenciada en Comunicación Social.

Maxime Du Camp viajó a Medio Oriente entre 1849 y 1852. Llevó consigo una cámara fotográfica que apenas sabía usar. Hasta el momento había intentado con poca exactitud dibujar las esfinges y monumentos egipcios a fin de rescatar aquellas maravillas de piedra y arena de su milenaria quietud. Con su cámara sería diferente, seguramente lo sabía. Por entonces y para muchos, la Pirámide de Keops era tan sólo un relato, una historia de viajeros. Posible de imaginar quizá, pero nunca de representar en su dimensión real sin el anclaje visual que se emparente con la descripción oral del monumento. Al costado de la enorme cabeza de uno de los colosos que custodian el Templo de Ramsés, un hombre posa para la foto oficiando de parámetro espacial: es diminuto. La escala sorprende, esas estatuas son realmente gigantes. Cuando Du Camp regresó a París publicó Egipto, Nubia, Palestina y Siria, una recopilación de 125 fotografías que describen la zona en imágenes. El ojo había, como nunca antes, extendido sus horizontes visuales. Desde la comodidad del hogar Egipto –el mundo- era conocible.

La visualidad entonces ganaba terreno y la oralidad junto con la capacidad auditiva se veían cada vez más desplazados del reinado sensorial que supieron ostentar en otras épocas, cuando los oradores griegos convencían a su público con discursos persuasivos o los legados ancestrales de una tribu se plasmaban en cánticos e historias mágicas. La era de Gutemberg se había autosuperado y el ojo alzaba su poder magnánimo como vehículo de conocimiento.

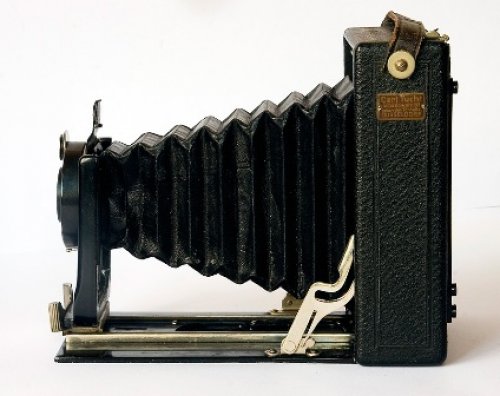

La invención de la técnica fotográfica fue sin dudas una revolución sin precedentes. Nunca antes la humanidad se había topado con tan innovadora posibilidad de información y conocimiento de la amplitud que nos rodea. Hasta el momento la captura más fiel de la realidad estaba en manos del registro pictórico; así, paisajes y monarcas se inmortalizaban a mano alzada. La pintura, manual, en función de los tiempos del artista, de su técnica y la elección de los materiales, colores, sombras y recursos dramáticos, de sus estados de ánimo y saberes anteriores, se mantiene en el orden de lo real pero a su vez de lo aparente, ilusorio.

El registro pictórico realista utiliza elementos estéticos para calcar una escena, la recrea parte por parte hasta lograr una imitación. Tal imitación será más o menos certera en función de la técnica y las decisiones del artista. La fotografía en cambio trabaja por primera vez con lo dado. Con lo real visible. Lo imprime, lo succiona del devenir del tiempo y el espacio y allí lo deja: quieto y en un pedazo de papel. En 1789 Francisco de Goya fue nombrado pintor de la corte de Carlos IV y pintó como encargo del rey el famoso cuadro La familia de Carlos IV, el cuál estaría aparentemente repleto de sutiles sátiras e ironías, escondidas por sus rincones y sombras, en contra del Rey y principalmente su esposa, María Luisa, inscribiéndose en una suerte de realismo crítico a pesar de la aparente formalidad que presentan sus personajes. En este caso la subjetividad del artista goza de mayores libertades, era plausible pintar personajes o artefactos que no hayan conformado la escena real, aunque sí la representación de la misma. Más luego, las familias adineradas europeas prefirieron dar su salto a la eternidad a través de retratos fotográficos. Ya no quedarían dudas de que aquellas personas existieron, así como todos los elementos que conformaban la escena. Todo lo que la cámara captó, debió necesaria y materialmente haber estado allí, del otro lado.

Producción Revista Aptus Propuestas Educativas.

Puedes ver la nota completa en la edición Nº 13 de Aptus Propuestas Educativas.